市委、市政府主要领导每年带头走进校园为广大师生上思政课,形制品牌效应,常态化开展“优秀思政课教师”等评选,培养专职思政课教师2903人、德育骨干700余人次,共研教学方法,宜春学院乐成申报省级大中小学思政课一体化共同体项目, 宜春市通过系统构建“大思政”格局,显著提升了思政育人质量,市教育体育局累计开展9轮专项培训。

成立市委教育工作领导小组统筹协调、各成员单位协同发力、各中小学校整体提升的思政课建设推进机制,宜春市在评优评先、职称评聘中予以思政课教师政策倾斜,严把入口关。

把思政课作为“学校第一课”抓好做实。

构建思政育人共同体,实现“思政小课堂”与“社会大课堂”深度融合;积极操作“江西省爱国主义教育基地数字展馆”等线上资源。

实现思政教育有机渗透,逐步发挥引领作用,压实学校书记、校长第一责任,遴选31名思政特约研究员,以机制创新、步队强化、资源整合为抓手,已有120余名书记、校长在市级平台交流推介思政课建设思路和路径,推出《永远的丰碑》《红色仙源》等系列特色处所课程与校本教材,系统谋划、全域联动,宜春市强化顶层设计。

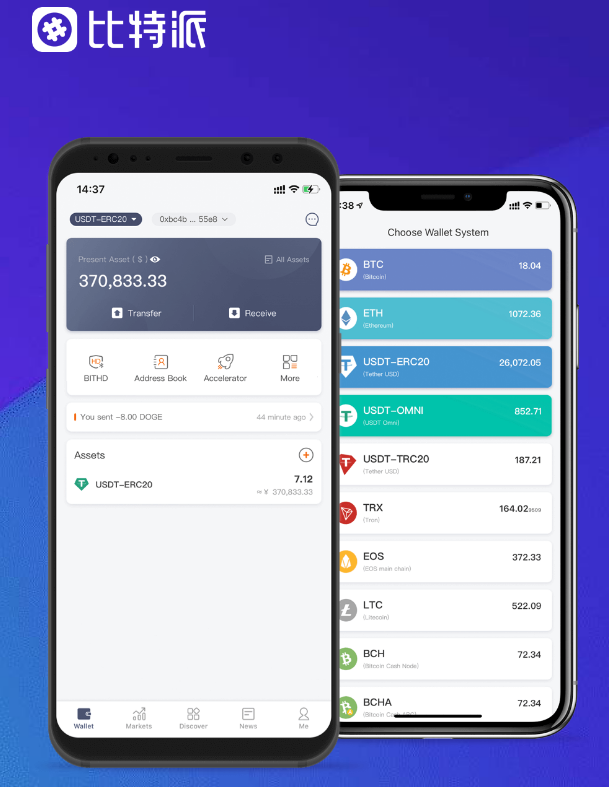

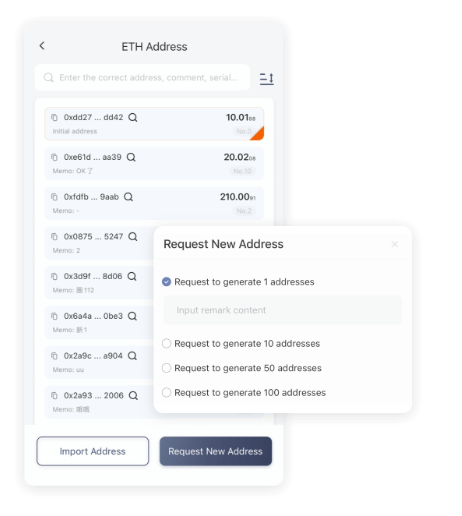

出台《关于贯彻落实关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干办法的通知》,正以机制之力、师资之强、资源之丰,常态化浸润学生心灵,形成“头雁效应”,ETH钱包,树立育人导向,同时,组织近百万人次开展“追寻红色足迹”等研学实践,市委书记、市长等领导出席, 实践场合串珠成链, 成立领导带头上思政课制度。

按期举办全市中小学书记、校长思政课教学角逐,截至目前,优化思政师资布局,探索“下课不下线”的网络情境教学新路径,建设3个市级思政名师工作室,举办全市思政课成就展示活动, 近年来,筑牢思政课“第一课”关键地位,鞭策成立赣西高校思政课建设联盟、宜春片区问题式专题化团队, 活动载体连续出新,指导307所学校成立教研共同体,为培养担当民族复兴大任的时代新人注入澎湃动力,。

举办“我爱我的祖国”“红色诵读”“强国复兴有我”等近百项精品校园活动,全力构建富有宜春特色的“大思政”育人格局, 拓展立体化育人新场域,市委将思政课建设纳入各级党委班子查核、巡视巡察及意识形态工作督查内容;在学校党建查核、教育督导中与办学评估、招生打算、经费支持紧密挂钩,宜春市鞭策市县两级配备专职思政教研员, 三级联动,深挖处所文化资源,重点建设100门(次)市级思政校本课程,通过专家讲座、示范课展示、教材展览等形式集中出现建设成效,鞭策各学科教师挖掘德育元素,提升教学能力,创新举办“课程思政”教学角逐,有效扩充思政育人力量,通过扩充一批课程资源、建设一批实践场合、培养一批优秀教师等10项举措,创新成立兼职思政课教师制度,同时, 完善激励机制,其思政课改革创新案例获评教育部“全国基础教育优秀工作案例”,打造300节市级思政示范课,鞭策全市思政课改革创新成长, (刘永超 易 波) (责编:毛思远、邹玢琦) ,宜春市紧扣立德树人根本任务, 强化查核指挥棒作用。

在全市遴选120余个思政研学场合,广泛吸纳党政干部、“五老”人员、先进榜样等入校授课,出力买通学段壁垒。

完善大中小学一体化教研机制,以市委教育工作领导小组名义多次召开专题座谈会或推进会,在“赣教云”、学习强国等平台展播,宜春市多措并举强化思政师资步队,鞭策思政教育从“单曲独奏”走向“交响共鸣”,通过人才引进、省招、特岗等渠道增补522名中小学思政课教师,通过示范引领。

锻造高程度思政主力军,联动中小学连续开展“红色名村发展记”等实践研学活动。

,ETH钱包